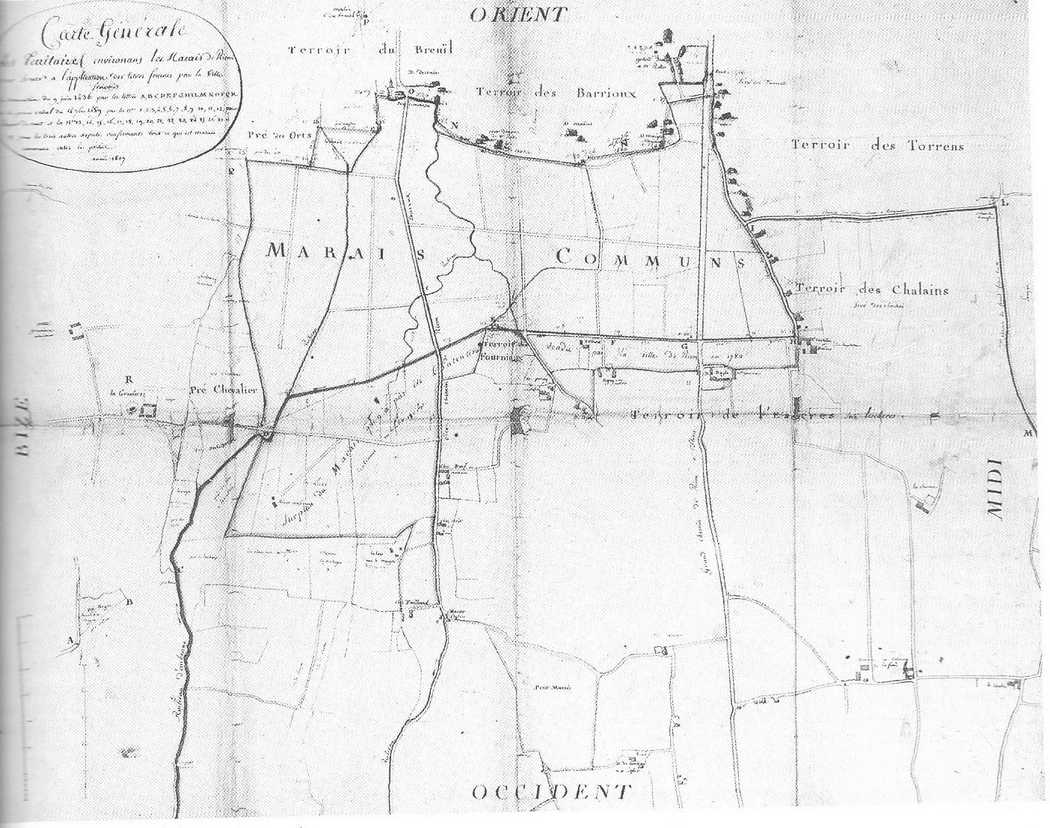

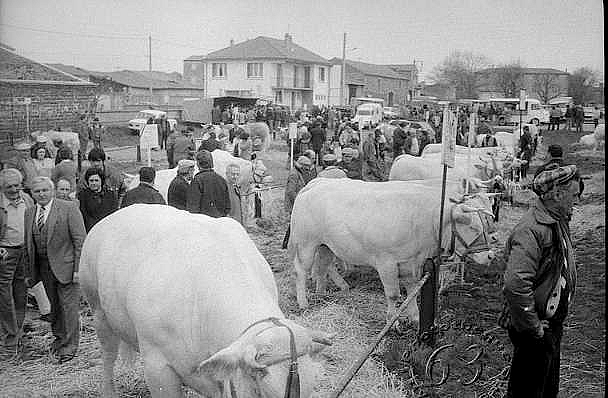

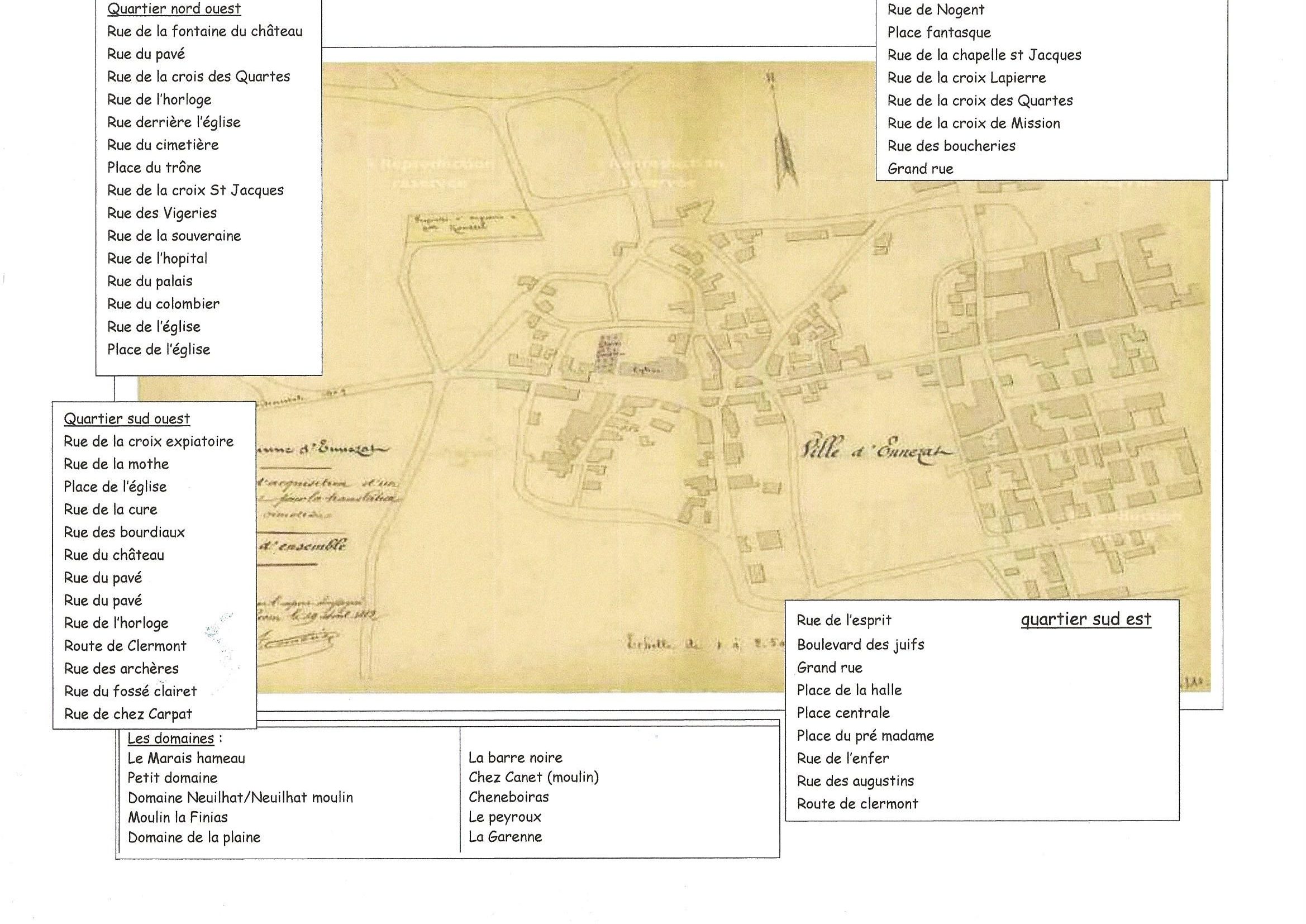

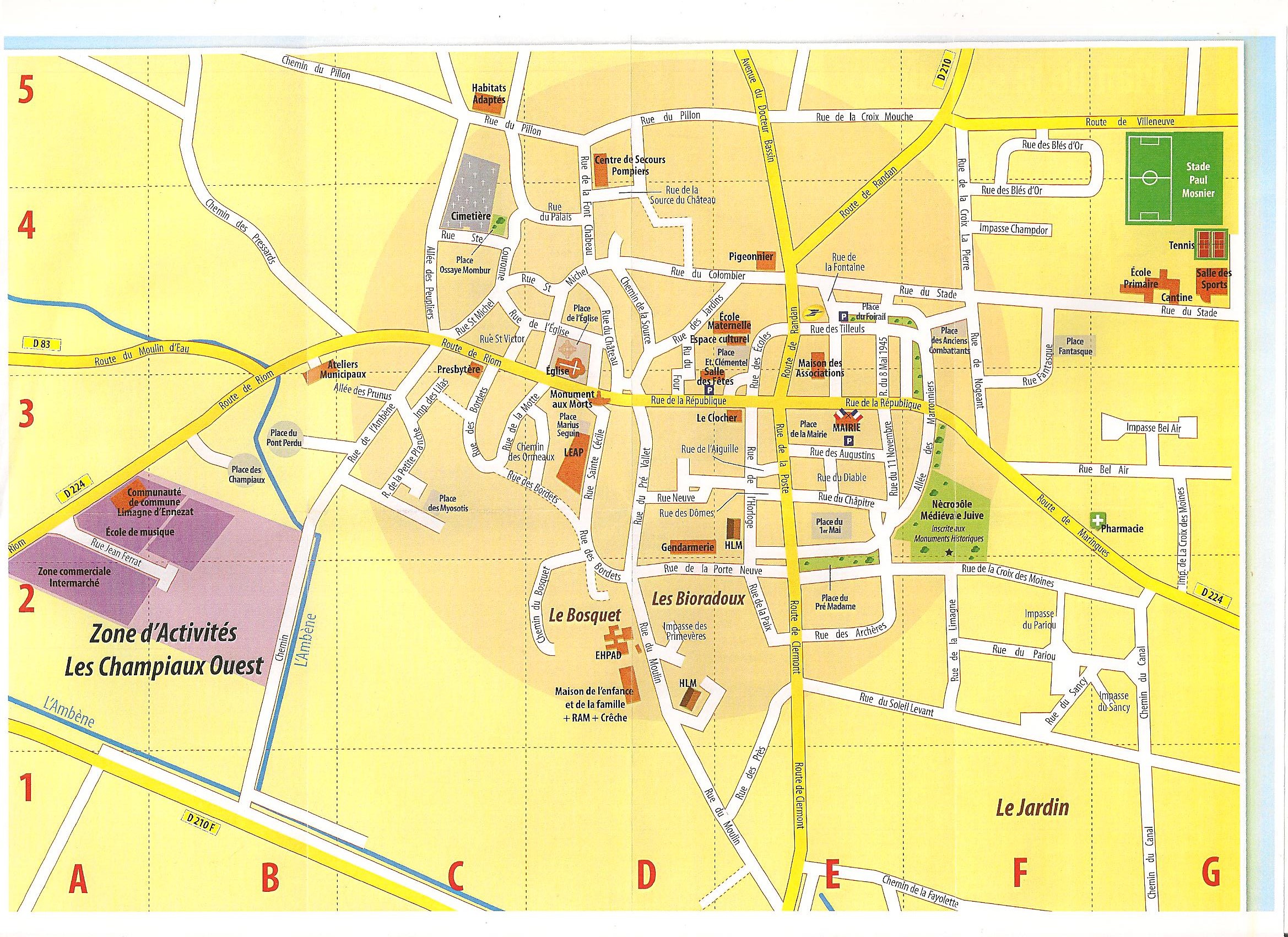

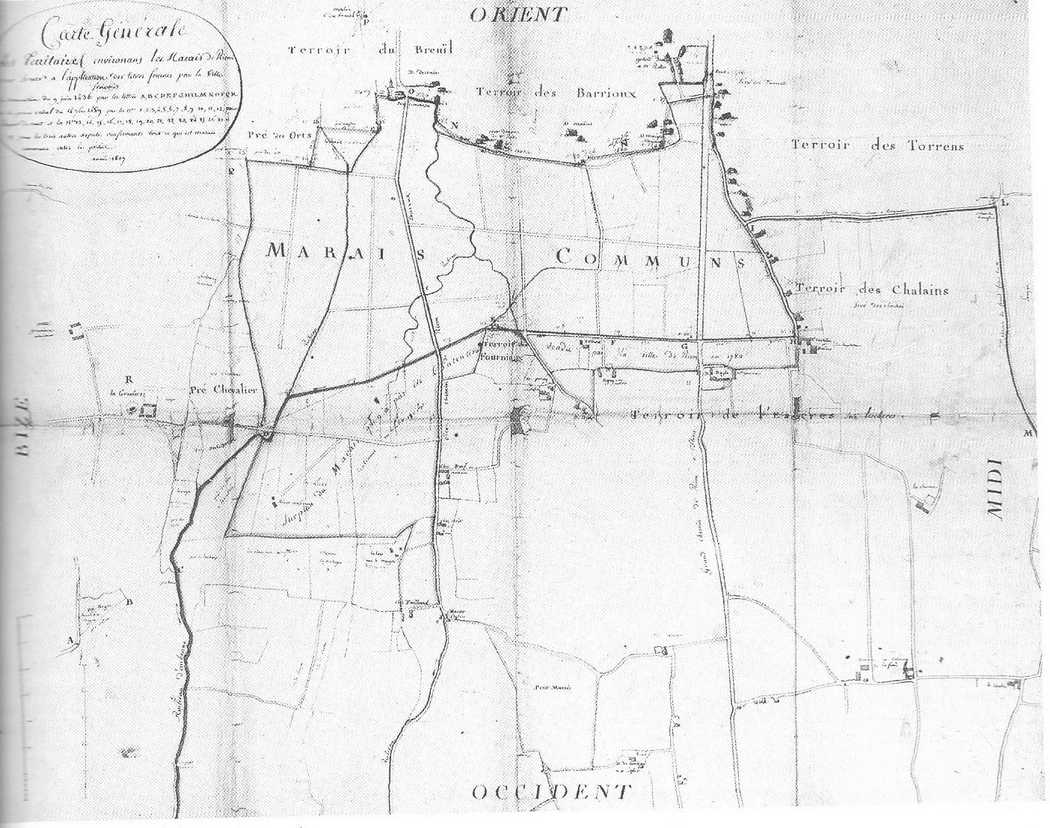

Il faut imaginer le bourg d’ Ennezat et la ville de Riom séparés par 10 km de terres incultes, non entretenues, avec des arbres, des buissons, de l’herbe… des marécages, source de maladies, devenues des communaux sur lesquels déambulent des animaux .

Et pourtant, 4 siècles et plusieurs procès seront nécessaires pour établir le partage de cette terre inculte entre Riom et Ennezat

Le 1er procès

Un premier procès a lieu pour le partage de ces communaux entre Riom et Ennezat à la fin du XVe siècle.

L’arrêté du 9 juin 1436 divise cet espace en 3 parties, la partie orientale à Riom, la partie occidentale à la dame d’Ennezat et un terrain intermédiaire de 300 000 toises. C’est cette partie qui va être source de conflit.

Deux opérations vont dépouiller les paysans d’Ennezat de leurs communaux :

– Ce seront d’abord les paysans de la Villeneuve : en 1611, la ville d’Ennezat a une dette que le seigneur de l’époque Jean d’Estaing va payer; en contrepartie les habitants d’Ennezat Villeneuve donnent leur communaux en garantie. C’est seulement en 1730 que Maugue, un des successeurs de Jean d’Estaing va réclamer le remboursement de cette dette et récupère les communaux ;

– Et puis un peu plus tard, les paysans du château subissent le même sort : le 14 août 1753, le duc de Bouillon, bien que ne possédant pas un pouce de terrain dans le marais, fait une demande de triage (droit de revendiquer comme sa possession propre un tiers du territoire commun faisant l’objet du triage) sur le communal se basant sur un édit de 1669 qui autorise les triages si les paysans ne peuvent présenter des titres attestant le paiement d’une quelconque redevance et si les 2/3 du communal restant suffisent pour la population. Malgré les protestations véhémentes des habitants du château et le procès qu’ils intentent au duc, le triage est ordonné le 26 juillet 1758.

La révolution va restituer les communaux aux paysans d’Ennezat : le 14 août 1792, l’Assemblée ordonne le partage des communaux, le 28 août de la même année, l’arrêté de 1669 sur les triages est révoqué ; le partage des communaux dépendant du château est réalisé dès 1792 ; le partage de ceux de la Villeneuve sera fait en 1793.

Le procès de Riom

Et tout le monde dormait sur ses 2 oreilles jusqu’en 1803, lorsque les habitants de Riom demandent à ceux d’Ennezat de leur restituer la partie des communaux de la partie commune qui leur revient.

Le procès a lieu le 7/2/1810, il est favorable à la ville de Riom. Ennezat fait appel de la décision en cour de cassation à Paris, sans succès, mais ils n’obtempèrent pas !

En 1825, les huissiers envoyés par Riom sont reçus par les femmes et les enfants à coups de pierre.

Il faudra attendre 1853 pour que Riom étudie les propositions d’Ennezat ; la transaction proposée par M. Chirol est acceptée en 1854 : Riom abandonne son procès contre les tiers détenteurs et renonce à réclamer les jouissances dues par le corps commun d’Ennezat ainsi que les frais de justice non payés. En contrepartie, Ennezat paiera une somme globale de 54 000 F, 30 000 F représentant la valeur de la propriété et le reste la jouissance et les frais ; la somme sera réglée par les tiers détenteurs et la commune garantit le paiement à Riom.

Cette somme est versée en 6 termes égaux à compter du 20 octobre 1854.

Il aura fallu près de 50 ans pour faire appliquer le résultat du procès, mais les habitants d’Ennezat ont conservé leurs champs.

Si vous voulez en savoir plus cliquez sur le lien :

proces-de-riom-partage-du-marais